Anniversari e Ricorrenze

Elio Vittorini, nato di luglio

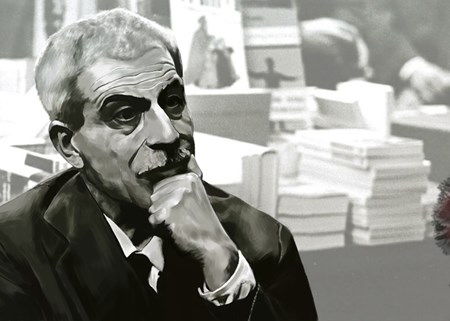

Illustrazione di Giada Conte, 2023, studentessa del Liceo A. Volta di Pavia

È sempre il caso di tornare su di lui, Elio Vittorini, nato di luglio.

Fa un’apparizione formidabile nel poemetto Un posto di vacanza di Vittorio Sereni. Non siamo più nelle lunghe estati di Bocca di Magra, quando le conversazioni maturavano umide dal fiume che accede placido al mare, allora segnato da banchi di sabbia affioranti dall’acqua: si diceva che Elio, quando gli amici si trovavano al tavolo del Pilota a Fiumaretta, li raggiungesse a nuoto. Ora, in un altro tempo della storia, è fantasima che indugia a investigare e poi «Oracolare ironico gentile sento che sta per sparire. / Salta fossi fora siepi scavalca muri…»

Sereni coglie appieno il personaggio e ce lo consegna così come, non avendolo conosciuto, avremmo voluto conoscerlo: oracolare, ironico, gentile. Se indugiamo sulle fotografie che di lui sono rimaste è esattamente questo che pensiamo. E in fondo la stessa cosa accade quando ci disponiamo a considerare la sua opera e il suo operare come un tutt’uno.

Elio Vittorini è stato lo scrittore di Conversazione in Sicilia e di Uomini e no, ma è stato, molto di più, il provocatore culturale, l’editore, il traduttore, l’inquieto movimentatore di compagni e di idee, sempre creando poli d’attrazione, sempre disposto a intravedere confini e a tentarli. Per la mia generazione, nata appena dopo il secondo conflitto mondiale, è stato uno dei grandi traghettatori dell’America in Italia, attraverso il gesto aggettivale (l’antologia Americana, pubblicata da Bompiani nel 1941) che ha disegnato da subito appartenenze e illuminazioni, nonché accensioni scivolate dentro il “viaggio” di Conversazione in Sicilia. Alla fine degli anni sessanta, Americana conteneva ancora la promessa di una terra e di un mito i cui codici di accessibilità erano semplici da identificare. Gli «astratti furori» e l’impeto urgente e rabbioso che passava nel cinema e nella cultura musicale americani sembravano, prima ancora che il coinvolgimento all’interno di una militanza politica sciogliesse le ultime reticenze di una rivoluzione possibile, trovare attinenze o comunque convergere.

Abbiamo dunque amato con eguale intensità Vittorini e Pavese, e li abbiamo amati al di là delle polemiche letterarie e ideologiche che hanno accompagnato la formazione di un nuovo taglio prospettico letterario insofferente di accademismi e degli elzevirismi accreditanti. Elio Vittorini è stato l’uomo del Politecnico e più avanti del Menabò, due riviste che hanno segnato, la prima l’ansia febbrile della ricostruzione, la seconda lo scontento e lo sgomento di fronte al silenzio del nemico del neocapitalismo.

Fra gli anni quaranta e gli anni sessanta, fra incertezze e scatti in avanti, Vittorini non ha smesso di verificare come potesse (o dovesse) il narratore arrivare alla poesia attraverso la realtà. Lo ha fatto da scrittore, da intellettuale e da editore. Che nella celebre collana dei Gettoni comparissero, insieme a sperimentazioni dal fiato corto, Ortese e Testori, Dylan Thomas e Ottiero Ottieri la dice lunga sulle sue insistenze, sulle sue ostinazioni, sul suo coraggio. Sia in Einaudi sia in Mondadori, Vittorini matura la sapienza del funzionario e mette a fuoco l’ambizione dell’apristrada, senza mai confondere la propria con la strada che si augura possa muoversi dentro la civiltà nazionale. Vuole essenzialità e concisione. Sia quando scrive sia quando legge, sia quando filtra non tanto i concetti quanto la visione del mondo e della vita intrinseca alla vera esperienza letteraria. E ben inquadra il suo sentirsi a pieno titolo un comunista, sciolto dalla testimonianza ideologica che tanti intellettuali di partito vorrebbero innervata nella scrittura.

Vittorini e Hemingway. Mi piace che Vittorini si sia cercato in Hemingway, e in fondo è quasi automatico che, pur guardando alla cultura americana in tutta la sua ampiezza, non capisca Henry James, i labirinti dei suoi “malintesi”, così come disconosca la furiosa grandezza di Jack London. È uomo di scelte, e non ha mai paura di scegliere, anche nell’episodio – tendenzialmente sopravvalutato – del “rifiuto” di pubblicare Tomasi di Lampedusa e il suo Gattopardo.

Allo stesso modo non teme di avvicinare, aggregare, agglutinare, come ci fa intendere nella bellissima prefazione a Il garofano rosso (1948) quando parla del «bene che volevo sempre di più alle cose della terra, agli uomini, ai cari compagni uomini che conoscevo, e ai compagni uomini che non conoscevo, a quelli che sapevo chiamarsi Vasco, Giansiro, Romano, Eusebio, Battista, Sandro, e a quelli che non sapevo ancora come si chiamassero».

L’amicizia, certo, ma soprattutto il convergere di sentimenti e di educazioni: tutto quel disporre di noto e ignoto di cui una figura come quella di Vittorini oggi brucia di assenza e che ci induce a desiderarla. Vittorini e, con lui, Pavese sono andati a caccia di radici e hanno messo, così facendo, radici dentro di noi.

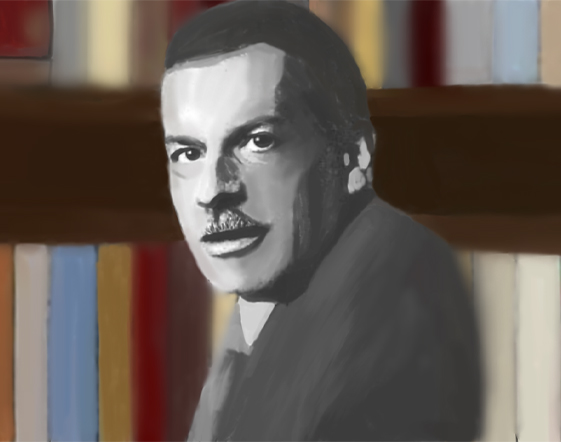

Illustrazione di Erika Gabetta, 2023, studentessa del Liceo A. Volta di Pavia

I libri di Elio Vittorini

Gli altri approfondimenti

La posta della redazione

Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!

Conosci l'autore

Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente

Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente