La redazione segnala

Vittime dimenticate: il problema dell'affettività nelle carceri

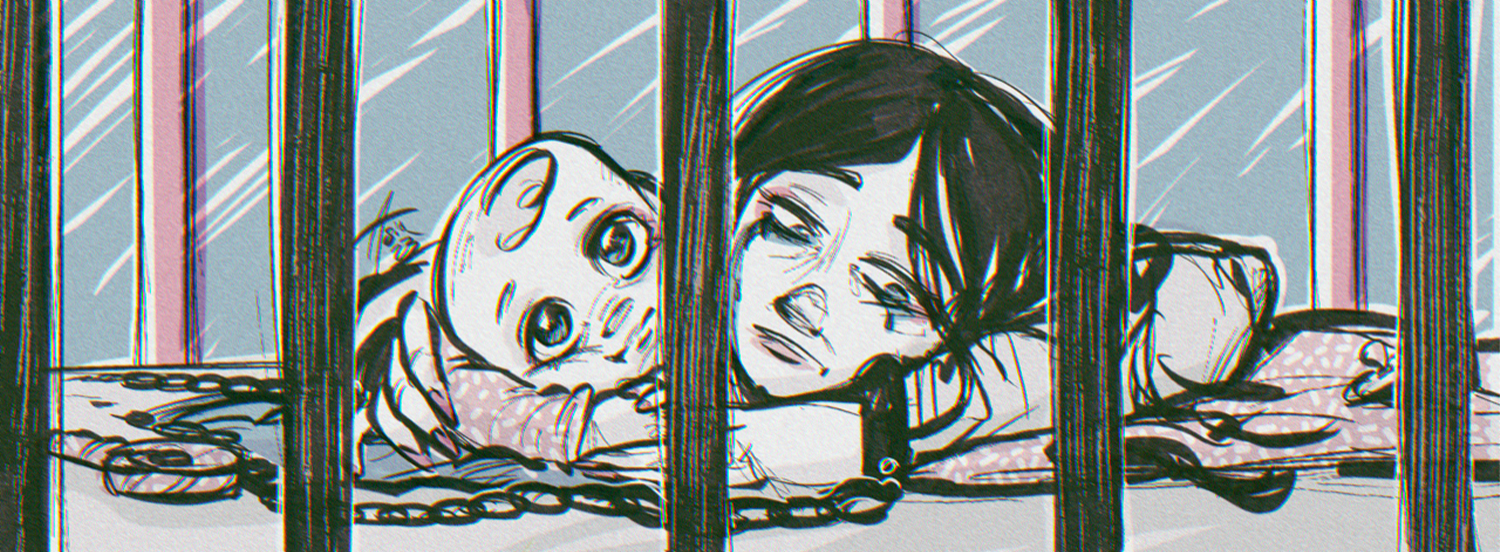

Illustrazione digitale di Asia Cipolloni, 2023

Quando ragioniamo intorno al carcere, e pensiamo alle persone detenute, tendiamo a concentrarci sul motivo per cui si trovano rinchiuse, quanto efferate sono state le loro azioni, gli anni ancora da scontare, a volte magari ci stupiamo di un buon percorso intrapreso e concluso. Difficilmente riusciamo a vederli come uomini e donne, confondendoli spesso con il loro reato, e quasi mai ci interroghiamo su cosa hanno lasciato dietro di sé. Si occupavano di un genitore anziano, convivevano con qualcuno, avevano dei figli da crescere?

Nelle ultime settimane ci sono stati altri suicidi, tra cui quello di Riccardo, ventunenne entrato nell’istituto romano di Regina Coeli da qualche settimana, per aver rubato una collanina. Anche il mese di agosto è stato funestato dalla morte di due donne nel carcere di Torino, Azzurra Campari che si è tolta la vita impiccandosi nella propria cella e Susan John, che da giorni aveva smesso di bere e mangiare. Susan protestava contro una condanna da lei ritenuta ingiusta nell’unico modo che è riuscita a immaginare e con l’unico strumento davvero a sua disposizione, il proprio corpo. Sembra che la donna abbia deciso di intraprendere quel radicale sciopero soprattutto perché da quando era detenuta non aveva ancora visto il figlio, e si può solo immaginare quanto la preoccupazione e la mancanza possano essere dilanianti quando si è chiusi dentro un carcere.

Si è parlato molto nei giorni di Ferragosto della scelta di Susan, della sua silenziosa ostinazione di cui nessuno si era accorto e che non era stata segnalata a soggetti esterni, come Garanti o magistrati di sorveglianza. E infatti nessuno è intervenuto, ed è stato possibile che nel nostro paese una donna morisse di fame e di sete nel silenzio più assoluto.

Dietro alle colpe degli individui, vere o presunte, lo spazio che dedichiamo a chi resta fuori, alla rete degli affetti delle persone detenute, è praticamente nullo. Mogli e mariti, genitori, figli e figlie, migliaia di persone totalmente innocenti ma che subiscono duramente gli effetti della detenzione dei propri cari. Secondo i dati del ministero della Giustizia, al 30 giugno 2023 i genitori detenuti erano 26.607, il 46,25% del totale. Si parla di quasi 60mila figli e figlie che nella maggior parte dei casi si sottopongono al rito dell’ingresso in istituto e della perquisizione effettuata dagli agenti degli uffici colloqui.

Periodicamente vengono avanzate proposte per aumentare le telefonate e favorire maggiormente i contatti tra familiari, ma ad oggi la legge prevede una telefonata a settimana della durata di dieci minuti e dai quattro ai sei colloqui al mese di un’ora ciascuno. Il covid ha permesso di accelerare un processo di modernizzazione introducendo le videochiamate all’interno degli istituti, ma ogni richiesta di adeguamento rispetto all’evidenza di un mondo fuori, ormai mutato, viene costantemente ignorata. Perché, infatti, chi ha commesso reati comuni e non legati alla criminalità organizzata non può avere con sé un telefono cellulare? La legge dice che “Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”, ma gli spazi, gli orari e le rigide modalità delle carceri sono inadeguati a garantire una minima parvenza di normalità negli incontri tra genitori ristretti e figli.

Nonostante nel 2022 siano stati stanziati 28 milioni di euro per la costruzione di “casette dell’affettività” e sia stata sollevata la questione di legittimità costituzionale da un magistrato di sorveglianza di Spoleto per chiedere alla Corte di dichiarare il controllo visivo a opera della polizia durante ogni colloquio in contrasto con i diritti fondamentali, il tema del rispetto dell’intimità di chi si trova in carcere viene spesso evocato e mai davvero affrontato. C’è sempre, infatti, una parte consistente di politica e di opinione pubblica che ritiene il rispetto di questi diritti degli ingiustificati privilegi, manifestando ostilità ogni volta che se ne presenta l’occasione, ed esplicitando l’assunto che il carcere debba essere principalmente dolore e afflizione.

Sull’altra sponda dell’inflessibilità, però, si trovano appunto i familiari e gli affetti, fino a prova contraria innocenti e per questo identificati negli studi sulla questione come “vittime dimenticate”. Il malessere che può provocare una frattura così netta dalle abitudini quotidiane, il trauma dell’assenza e quello dell’approccio con l’istituzione totale, con le sue sbarre, le sue divise, le sue sale d’attesa, ha un impatto talmente forte da poter pregiudicare una vita intera. Lo racconta perfettamente Lorenzo S., autore insieme a Mauro Pescio del podcast, poi divenuto libro, Io ero il milanese. Il padre di Lorenzo viene arrestato quando lui non era ancora nato, e per i primi dieci anni di vita il rapporto tra il protagonista e il genitore avviene solo all’interno delle salette colloqui di un carcere. Quanto questo ha avuto un impatto sulla sua vita, e sulle scelte che ha fatto, è fin troppo facile da immaginare. E qui si trova forse il punto della questione, nella sofferenza cui noi, giudici inflessibili e integerrimi, vogliamo condannare chiunque abbia commesso un reato, non rendendoci conto di contribuire così a spianare la strada affinché future generazioni senza colpa vivano e diventino loro stessi, inesorabilmente, quella stessa condanna.

Libri dal e sul carcere

Ti potrebbero interessare

La posta della redazione

Hai domande, dubbi, proposte? Vuoi uno spiegone? Scrivi alla redazione!

Per poter aggiungere un prodotto al carrello devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Per poter aggiungere un prodotto alla lista dei desideri devi essere loggato con un profilo Feltrinelli.

Il Prodotto è stato aggiunto al carrello correttamente

Il Prodotto è stato aggiunto alla WishList correttamente